平成29年度の税制改正により、研究開発税制について、これまでの「モノづくり」中心の規定に加えて「サービス」の開発も明確に規定されました。

今回は、このサービス開発を踏まえながら、新たに経済産業省にて公表された資料を基に研究開発税制を簡単に説明いたします。

この新設されたサービス開発、解説資料の例示が『ビッグデータ等を活用した「第4次産業革命型」のサービス開発』となっているものですから、少し誤解を与えます。

~経済産業省:『研究開発税制の概要』P9から転載~

国としては、いわゆる”今どき”のITベンチャー企業を想定して税制を整えているのでしょう。フィンテック関連も当然に該当します。しかし、上記にかかわらず、幅広いサービスが対象となると考えられます(そもそもITを使わないでサービス開発すること自体が難しいと思われますので…)。

そして、この研究開発税制は、いま行っている事業活動を整理してまとめるだけで税金を控除してくれる制度ですから、とてもメリットがあります。

確かに「整理してまとめる」という点のハードルが高いのは事実ですが、所得拡大促進税制のようにハードルが低いがために実は適用もれが多い(税理士が面倒と感じるため…)ということはないので、制度適用に取り組むか否かが最大のポイントになります。

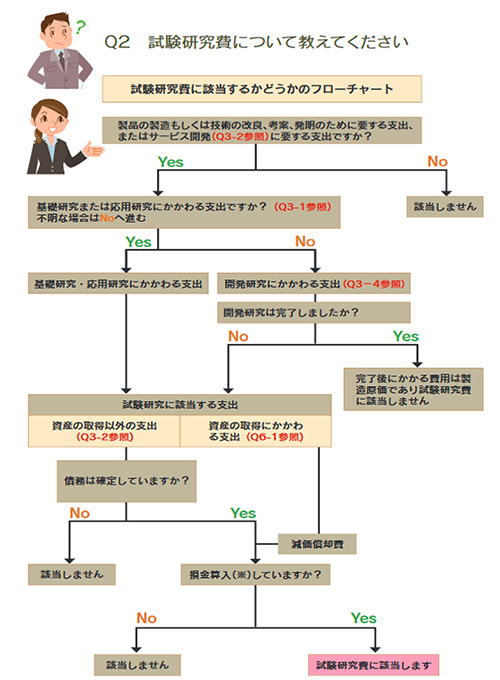

まずは、下記のフローチャートをご確認ください。

『研究』とか『開発』という単語を見ると「該当しないよ…」となりがちですが、これらを新たな取り組みの『検討』に置き換えていただければ十分です。

~経済産業省:『2017研究開発税制Q&A』P8から転載~

研究開発税制については、上記フローチャートに該当すれば適用可能です。あとは整理してまとめるだけです。所得拡大促進税制等と同様、いま行っている活動を整理してまとめれば税額控除が受けられます。

実際に研究開発税制の適用を受けている企業と適用を受けていない企業の大きな違いは、研究開発を行う部署が明確になっているかどうかという点です。

中小企業の場合、新たな取り組みは社長がトップダウンで行うことが多いと思われます。そのため、研究開発部署は皆無といっても過言ではありません。

社長が「やる!」と言ったら始まり、「使う!」と言ったらお金も人員も使われます。中小企業では実質的に社長が研究開発部の部長なのですから…。

これが中小企業の迅速な行動につながるのですが、そうであるが故に、社員主導であれば本来踏むべきステップを全て省略してしまいます。社員主導の新規事業であれば、指示だけ行えば済む「研究開発税制を使えるように進めろよ!」が無くなってしまうからです。

しかし、研究開発部署が無ければ適用を受けられないということではありません。研究開発プロジェクトを立ち上げ、そのプロジェクトの期間に掛かった費用も対象となるとされております。プロジェクトであれば、都度立ち上げればよく、恒常的な研究開発部署は必要ありません。中小企業でも十分可能でしょう。

なお、最後に問題となるのが、人件費。

研究開発税制において、試験研究費として最も多くを占めるのが人件費となります。対象となる人件費には「専ら」要件があり、原則としてその期間中の研究開発に100%従事している者の人件費しか対象になりません。

しかし、中小企業においても、次のすべての要件を満たせば「専ら従事する者」に該当するとされています。

- 試験研究プロジェクトの業務の全期間従事しなくても、研究プロジェクト計画における設計、試作、開発、評価、分析、データ収集などの業務のうち、その担当者が専門的知識をもって担当する業務を、その担当業務が行われる期間、専属的に従事すること

- 試験研究プロジェクトにとって、その担当者の専門的知識が不可欠で、担当業務が試験研究のプロセスの中で欠かせないものであること

- 担当者の従事する実態が、おおむね研究プロジェクト計画に沿って行われるものであり、従事期間がトータルとして相当期間(おおむね1カ月(実働20日程度)以上)あること(担当する業務が、その特殊性により期間内で間隔を置きながら行われる場合は、それらの期間をトータルします)

- 担当者の担当業務への従事状況が明確に区分され、担当業務の人件費が適正に計算されていること

~経済産業省:『2017研究開発税制Q&A』P17から引用~

つまり、プロジェクトとしての計画が明確であり、そのプロジェクトに従事する担当者の日報などが明確であれば、他の業務との兼務であっても問題ないという事になります。

ほとんどの中小企業はプロジェクト型になるでしょうから、普段は他の業務を行っている社員であっても、プロジェクト期間中については研究開発に従事した日が明確になる限り、その人件費が試験研究費に該当します。当然、役員の人件費も対象となります。

以上、簡単にではありますが、研究開発税制について説明いたしました。

中小企業においては、人手不足の中で日常業務に忙殺され、税理士主導で行ってくれない限り、税制優遇措置を全く受けられないというのが現実です。

(税制優遇措置の適用もれは非常に多いです)

その中で、税理士主導でも進められないのが研究開発税制となります。これは形式基準だけではなく、実質基準が必要となるからです。そのため、研究開発税制を利用するかどうかは、皆さま次第という事になります。

もし、今回の資料『2017研究開発税制Q&A』を確認されて、チャレンジされたいという企業は、ぜひ顧問税理士にご相談ください。

控除を受けられる税額が少なくとも、今後の研究開発活動にはプラスに作用するのではないでしょうか。